Paris, le 15 avril 2025 – Ce 4 avril, le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies a adopté une résolution condamnant les violations continues des droits humains en Iran, y compris la persécution des bahá’ís, la plus grande minorité religieuse non musulmane du pays. La résolution prolonge le mandat du rapporteur spécial des Nations unies sur la situation des droits humains en Iran et renouvelle, pour la troisième année consécutive, la Mission internationale indépendante d’établissement des faits (FFM) sur la République islamique d’Iran, tout en élargissant le mandat de la FFM pour qu’elle enquête sur toutes les violations des droits humains et non plus seulement sur celles liées aux soulèvements de 2022.

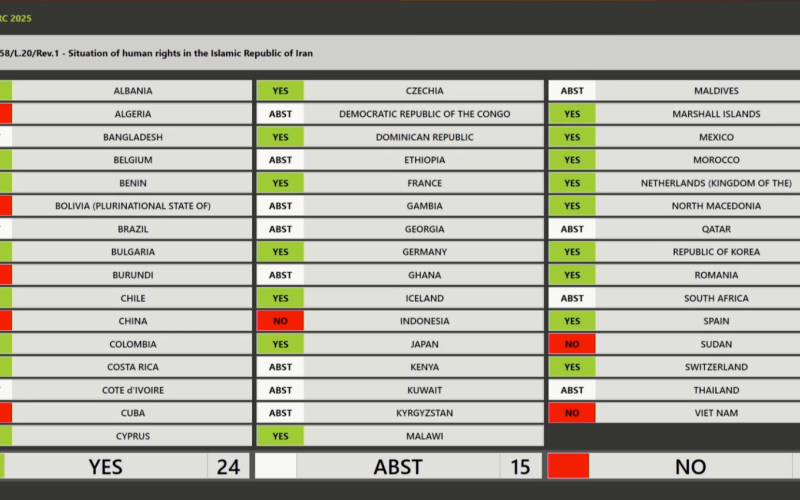

Adoptée par 24 voix , 8 contre et 15 abstentions, la résolution reflète les préoccupations croissantes de la communauté internationale en matière de droits humains en Iran. Elle souligne l’incapacité persistante de l’Iran à répondre aux graves préoccupations soulevées par les experts des Nations unies et les organisations de défense des droits humains, ce qui renforce la nécessité d’une pression internationale soutenue.

La résolution dénonce la « discrimination systématique, les détentions arbitraires et les violations de la liberté religieuse » en Iran, appelant le gouvernement à cesser sa répression des minorités ethniques et religieuses. En identifiant spécifiquement les « minorités religieuses non reconnues », la résolution garantit que le cas des bahá’ís iraniens, exclus de la reconnaissance par la constitution iranienne, est couvert par les mandats du rapporteur spécial des Nations unies et de la FFM, y compris les crimes contre l’humanité et la discrimination systémique, ainsi que les persécutions continues à l’encontre des femmes et des jeunes filles.

« Le fait que la communauté internationale ait adopté d’une seule voix deux mécanismes internationaux pendant trois années consécutives, en plus de la résolution annuelle à l’Assemblée générale des Nations unies, montre la véritable gravité des violations des droits humains qui ont lieu en Iran », déclare Simin Fahandej, représentante du Bureau des Nations unies de la Communauté internationale bahá’íe à Genève. « Le traitement honteux et abusif infligé par l’Iran à ses propres citoyens en raison de leurs croyances, et ce, dans la plus grande contradiction avec ses obligations internationales en matière de droits humains, est désormais visible au grand jour, indéniable pour tout observateur impartial. »

Au cours de la session, le Brésil s’est dit préoccupé par les violations persistantes des droits humains en Iran, notamment la persécution des femmes et des jeunes filles, des défenseurs des droits humains et des minorités religieuses et ethniques. Le représentant a déclaré : « Nous restons préoccupés par les informations faisant état de violations des droits humains à l’encontre des femmes et des jeunes filles, des défenseurs des droits humains et des minorités religieuses et ethniques. Nous réitérons notre soutien aux droits des minorités religieuses, y compris les bahá’ís, à pratiquer leur religion librement et sans aucune discrimination. »

Lors du dialogue interactif conjoint avec le rapporteur spécial et la mission d’enquête sur l’Iran qui a eu lieu avant la session, six pays ont mentionné les bahá’ís dans leur déclaration. Le Royaume-Uni a déclaré que « les minorités religieuses continuent de faire face à un ciblage et à une répression systématiques et systémiques », ajoutant que « l’année dernière a vu une escalade dans l’arrestation et la détention des femmes bahá’íes, les autorités cherchant à réprimer leur identité religieuse et leur autonomie en tant que femmes ». L’Irlande a condamné « la discrimination et l’oppression continues des groupes minoritaires en Iran […], en particulier ceux de la religion bahá’íe qui sont confrontés à des limites dans la réalisation du droit à l’éducation et à l’accès à une représentation juridique. »

La Macédoine du Nord a souligné l’importance du renouvellement des deux mandats pour les enquêtes en cours sur les violations des droits humains en Iran « y compris la persécution systémique de la communauté bahá’íe ». Le Costa Rica, au nom de 45 États, a parlé de « l’oppression intentionnelle et systématique » des bahá’ís, tandis que le Luxembourg s’est dit préoccupé par « les formes de discrimination multiple et intersectionnelle subies par les femmes appartenant à des minorités ethniques et religieuses, notamment les femmes de religion bahá’íe ». Le Canada s’est lui aussi alarmé de la « persécution et de la discrimination structurelle dont font l’objet les minorités religieuses et ethniques, notamment les bahá’ís. » La réaction internationale aux récentes résolutions sur le bilan de l’Iran en matière de droits humains reste forte, car l’intersection de la persécution religieuse et de la persécution fondée sur le sexe continue d’être une grave préoccupation, en particulier parce que les autorités iraniennes ciblent de plus en plus les femmes bahá’íes.

La résolution sur la situation des droits humains en République islamique d’Iran a été par les pays suivants : Albanie, Belgique, Bénin, Bulgarie, Chili, Colombie, Costa Rica, Chypre, République tchèque, République dominicaine, France, Allemagne, Islande, Japon, Malawi, Îles Marshall, Mexique, Maroc, Pays-Bas, Macédoine du Nord, République de Corée, Roumanie, Espagne, Suisse.

La résolution exprime une profonde inquiétude face à « la discrimination et la violence fondées sur la pensée, la conscience, la religion et la croyance, notamment à l’encontre de personnes appartenant à des minorités religieuses ou de croyance reconnues ou non » et appelle l’Iran à «éliminer, en droit et en pratique, toutes les formes de discrimination et de violence » à l’encontre de ces groupes.

Contexte

La communauté bahá’íe, la plus grande minorité religieuse d’Iran, fait l’objet de persécutions incessantes de la part de l’État depuis la révolution islamique de 1979. Non reconnus par la Constitution iranienne, les Bahá’ís sont systématiquement privés de leurs droits fondamentaux en vertu d’un mémorandum secret de 1991 signé par le guide suprême, l’ayatollah Khamenei. Les bahá’ís sont arbitrairement arrêtés, emprisonnés et torturés, les femmes étant de plus en plus souvent prises pour cibles. Un rapport récent de l’ancien rapporteur spécial des Nations unies sur l’Iran, Javaid Rehman, a décrit cette persécution comme étant « génocidaire ». Un nouveau rapport de Human Rights Watch l’a qualifié de « crime de persécution contre l’humanité ».

Développements récents

Au cours des dernières semaines de la 58e session du Conseil des droits de l’homme, les rapporteurs spéciaux et les organisations de défense des droits humains ont fait des déclarations percutantes sur l’escalade de la répression contre les minorités religieuses en Iran. La résolution s’appuie sur les récentes conclusions des rapports de la rapporteuse spéciale des Nations unies sur la liberté de religion ou de conviction, Nazila Ghanea, et de la rapporteuse spéciale sur la situation des droits humains en Iran, Mai Sato, qui soulignent toutes deux l’aggravation de la répression à l’encontre des bahá’ís et d’autres minorités religieuses. Ces rapports font état d’une intensification de la persécution menée par l’État, notamment des arrestations arbitraires, du harcèlement juridique et de la discrimination systémique.

Dans son rapport (A/HRC/58/62), Mai Sato souligne la persécution systématique des bahá’ís, citant au moins 20 cas d’arrestations arbitraires, de ciblage des femmes, de refus d’éducation et de répression économique. Elle souligne que l’accès à l’enseignement supérieur et à l’emploi reste très limité pour les bahá’ís, les universités ayant pour instruction d’expulser les étudiants bahá’ís dès qu’ils sont identifiés, tandis que les déclarations religieuses obligatoires et les restrictions imposées aux examens d’entrée leur interdisent effectivement de poursuivre des études supérieures. Cette exclusion s’étend à l’emploi, où les cadres juridiques empêchent les bahá’ís d’accéder aux emplois du secteur public, aux licences professionnelles et aux activités commerciales, ce qui s’accompagne souvent de confiscations de biens et d’expulsions forcées.

Mme Sato s’alarme également de l’intensification de la persécution des femmes bahá’íes, attirant l’attention sur la discrimination intersectionnelle à laquelle elles sont confrontées, où leur identité religieuse s’ajoute à l’oppression fondée sur le sexe. Son rapport note que les deux tiers des bahá’ís emprisonnés en Iran sont des femmes, dont beaucoup sont détenues sans procédure régulière ou dans des lieux inconnus. Pour le seul mois de mars 2024, 72 des 93 bahá’ís convoqués au tribunal ou emprisonnés étaient des femmes, dont des mères séparées de leurs enfants. Alors que l’Iran affirme que les bahá’ís jouissent de tous les droits de citoyenneté, les autorités ont condamné 10 femmes bahá’íes à Ispahan à 90 ans de prison, ainsi qu’à des amendes, des interdictions de voyager et des confiscations de biens. Le rapporteur spécial avertit que des accusations vagues telles que « menaces à la sécurité nationale » et « propagande contre lÉtat » sont utilisées pour justifier de telles persécutions, créant un effet paralysant sur l’ensemble de la communauté bahá’íe.

Dans le même temps, Nazila Ghanea, la rapporteuse spéciale sur la liberté de religion ou de conviction, souligne dans son rapport (A/HRC/58/49) le déni flagrant et la présentation erronée de l’Iran concernant la persécution des bahá’ís, en particulier en ce qui concerne les droits d’inhumation et les profanations de cimetières. À la suite de la publication du rapport lors de la 58e session du Conseil des droits humains des Nations unies, un représentant iranien a faussement affirmé que l’attribution de terrains pour les cimetières privés suivait les réglementations nationales garantissant un accès équitable. Cette déclaration visait à détourner l’attention des discriminations bien documentées, notamment le fait de forcer les bahá’ís à enterrer leurs proches sur des sites de fosses communes.

Dans une réponse directe, le professeur Ghanea a dénoncé les affirmations trompeuses de l’Iran, soulignant que la persécution des bahá’ís va bien au-delà des restrictions funéraires et comprend des décennies d’oppression systématique. Pendant des décennies, des centaines de cimetières bahá’ís à travers l’Iran ont été détruits, brûlés et rasés au bulldozer. Les enterrements des bahá’ís ont été inutilement retardés en raison d’obstacles cyniques et sans fondement soulevés par les autorités, a déclaré M. Ghanea.

Au cours des 12 derniers mois seulement, les cimetières bahá’ís d’au moins 14 grandes villes iraniennes ont fait l’objet de profanations ou d’autres interférences de la part du gouvernement. Des agents des services de renseignement ont pris de force la gestion des cimetières, obligeant les bahá’ís à payer des frais pour des enterrements sur leur propre terrain et, dans certains cas, refusant aux bahá’ís le droit d’enterrer leurs proches conformément à leurs pratiques religieuses. Ces injustices se sont produites dans des cimetières à travers l’Iran, notamment à Téhéran, Karaj, Chiraz, Ahvaz, Kermanchah, Kerman, Yazd, Semnan, Machhad et Rafsanjan.

Les deux rapports de Mai Sato et de Nazila Ghanea ont des thèmes communs. Ils soulignent que l’Iran se contredit en niant que les bahá’ís n’ont pas de libertés civiles, mettent en évidence le besoin urgent d’une responsabilité internationale et appellent à des protections juridiques plus fortes pour faire face aux violations des droits humains qui s’aggravent.

Contact presse :

Hiram BOUTEILLET,

Bureau des affaires extérieures des bahá’ís de France

01 45 00 69 58 / 06 42 26 24 89 – hiram.bouteillet@bahai.fr